-

목차

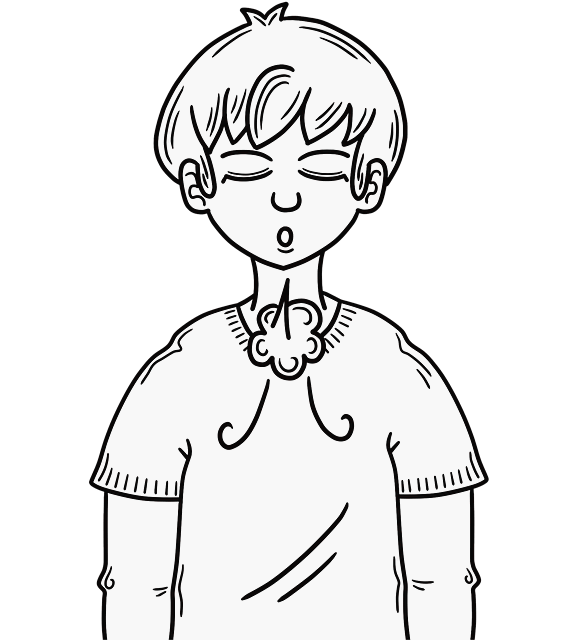

복식호흡은 골반저 근육의 이완을 촉진하는 가장 자연적이고 안전한 방법 중 하나이다. 특히 만성적인 골반저 긴장이나 항문 통증, 변비 등을 호소하는 사람들에게 복식호흡은 자율신경계를 조절하고, 긴장된 근육을 부드럽게 이완시켜 주는 효과가 있다. 이 글에서는 복식호흡이 골반저 기능에 어떻게 긍정적인 영향을 주는지, 그 생리학적 메커니즘과 실천 방법, 실제 임상 적용 사례까지 폭넓게 다뤄보고자 한다.

복식호흡의 원리

복식호흡은 횡격막을 깊이 수축시키면서 복부가 팽창하는 호흡 방법이다. 이때 횡격막이 아래로 움직이면 복부 내 압력이 증가하게 되고, 이 압력은 골반저 근육에도 전달된다. 건강한 골반저는 이 압력 변화에 반응하여 역동적으로 수축과 이완을 반복하게 된다.

그러나 스트레스나 잘못된 호흡 습관, 만성 변비 등으로 인해 이 리듬이 깨질 수 있다. 특히 가슴호흡 위주의 얕은 호흡은 횡격막의 움직임을 제한하고, 골반저 근육의 이완 반사를 방해한다. 실제로 많은 환자들이 골반저 근육을 긴장된 상태로 유지하는데, 이로 인해 배변 곤란, 항문 통증, 성교통 등의 증상을 겪는다.

복식호흡은 이런 상태에서 자율신경계를 부교감 우위로 전환시켜 근육을 이완시키고, 골반저의 움직임을 회복시키는 중요한 역할을 한다. 반복적인 훈련을 통해 무의식적으로 긴장하던 골반저가 다시 본래의 유연성을 되찾게 된다.복식호흡의 실천 방법과 주의사항

복식호흡은 간단하지만, 올바른 자세와 인지를 기반으로 해야 효과를 볼 수 있다. 먼저, 편안하게 누운 자세 또는 등을 곧게 세운 의자에 앉아 시작하는 것이 좋다. 한 손은 가슴 위에, 다른 한 손은 배 위에 올려두고 숨을 들이쉴 때 배가 먼저 올라오고, 내쉴 때는 배가 부드럽게 꺼지는 것을 느껴야 한다.

처음에는 4초 들이마시고, 6초 내쉬는 비율로 시작하여 점차 들숨과 날숨을 늘려나간다. 중요한 것은 가슴이 움직이지 않고, 복부가 중심이 되어야 한다는 점이다. 매일 5~10분씩 규칙적으로 연습하면 신경계의 반응성이 높아지고, 골반저 근육도 서서히 긴장을 풀게 된다.

주의할 점은 처음에는 과호흡이 일어날 수 있기 때문에, 어지러움이나 메스꺼움이 느껴진다면 즉시 멈추고 휴식해야 한다. 또한, 복식호흡을 하는 동안 항문이나 복부에 불필요한 힘을 주지 않도록 한다. 몸의 자연스러운 흐름에 맡기는 것이 핵심이다.임상에서의 활용 사례

복식호흡은 단독으로도 효과적이지만, 골반저 물리치료, 바이오피드백, 명상요법과 병행할 때 더 큰 치료 효과를 낸다. 특히 만성 변비나 배변근이완불능증(dyssynergic defecation), 만성 골반통 증후군(CPPS) 환자에서 복식호흡 훈련은 긴장된 골반저의 톤을 낮추고, 배변 시의 이완 협응을 개선하는 데 도움을 준다.

또한 출산 후 골반저 회복기에도 복식호흡은 매우 유용하다. 출산 후 골반저 근육이 늘어나고 약화되면서 요실금이나 장 기능 저하가 생기기 쉬운데, 복식호흡은 혈류를 증가시키고 회복 속도를 높이는 데 도움을 줄 수 있다.복식호흡은 골반저 회복의 열쇠

복식호흡은 단순한 호흡 기술을 넘어, 신경계와 근육계의 회복을 유도하는 강력한 치료 수단이다. 특히 스트레스와 잘못된 생활습관으로 인해 골반저가 만성적으로 긴장된 현대인에게 있어, 복식호흡은 부작용 없이 실천할 수 있는 최고의 자연 치료법 중 하나이다.

복식호흡은 자율신경계를 안정화시키고, 골반저 근육의 이완 반사를 자극하여 배변 기능과 통증 조절에 큰 도움을 준다. 또한 꾸준한 실천을 통해 신체 감각에 대한 인식을 높이고, 불안감과 통증 민감도를 낮춰주는 효과도 있다.

지금 당장은 큰 변화가 느껴지지 않을 수 있지만, 매일의 짧은 훈련이 쌓이면 어느 순간 몸의 긴장이 풀리고, 자연스럽게 배변이 수월해지며, 통증이 줄어든 자신을 발견하게 될 것이다. 복식호흡은 누구나 할 수 있으며, 가장 안전하면서도 효과적인 골반저 회복의 출발점이다.

world-365-blog 님의 블로그

괄약근에 대하여 다각도에서 분석하는 글을 업로드 하는 블로그입니다.